「袁创」正交设计,OO 与 SOLID

正交设计,是广泛的设计原则,与粒度无关,与编程范式无关,更与具体的实现语言无关。(虽然确实在不一样的编程范式下,或使用不一样的编程语言时,具体的解决方法或难易程度不一样,这也正是为什么咱们老是在寻找更适合的编程范式,更高效的编程语言的缘由)。git

而具体到面向对象范式,咱们都知道著名的SOLID原则。可是:这五个原则是怎么来的?它们的目的和在?它们的关系如何?github

为了搞清楚这些疑问,咱们再次回到最初的问题:web

软件模块该如何划分?(怎么分)算法

模块间API该如何定义?(怎么合)编程

怎样进行分解?

模块的划分,是一个问题分解的过程。编程语言

在文章《VBD (Volatility Based Decomposition)》里,引用了一篇70年代的论文《On the Criteria to be Used in Decomposing Systems into Modules》。模块化

在这篇论文里,做者经过一个小例子,清晰的指出了软件模块划分应该以基于信息隐藏为目的,以职责划分为手段,从而封装变化,让软件更加容易修改(即Kent Beck的理想:局部化影响)。函数式编程

这篇文章也展现了:基于流程(过程)的分解,是一种极其脆弱的模块划分方式。于是咱们应该离基于过程的分解越远越好。函数

这也是为什么Matt Cochran将这种分解方法称作:基于易变性的分解(Volatility Based Decomposition)。微服务

总而言之,变化及应对变化,是软件设计最大的挑战,目的和意义。

面向对象究竟要解决什么问题?

最近几年,我听到太多针对OO的批评,其中最为奇葩的说法是:OO只适合GUI编程。由于GUI组件概念上更接近于对象,至于其它领域则不太合适。

对提出这样高论的人,我至关确信,他们不只对于面向对象一无所知,更是对于复杂软件所面临的真正挑战,以及软件设计究竟要解决什么问题一无所知。

前两天偶然从东海陈光剑的文章《函数式编程与面向对象编程[5]:编程的本质》读到软件模块化的目的和价值(虽然他用的是结构化,但在我看来也是在谈模块化),很是精彩,深合我意:

(软件设计是一个)层次化分解与从新复合的过程

这个思惟过程, 并不是是受计算机的限制而产生,它反映的是人类思惟的局限性。咱们的大脑一次只能处理不多的概念。生物学中被广为引用的 一篇论文指出咱们咱们的大脑中只能保存

7 ± 2个信息块。咱们对人类短时间记忆的认识可能会有变化,可是能够确定的是它是有限的。底线就是咱们不能处理一大堆乱糟糟的对象或像兰州拉面似的代码。咱们须要结构化并不是是由于结构化的程序看上去有多么美好,而是咱们的大脑没法有效的处理非结构化的东西。咱们常常说一些代码片断是优雅的或美观的,实际上那只意味 着它们更容易被人类有限的思惟所处理。优雅的代码创造出尺度合理的代码块,它正好与咱们的『心智消化系统』可以吸取的数量相符。

那么,对于程序的复合而言,正确的代码块是怎样的?它们的表面积必需要比它们的体积增加的更为缓慢。我喜欢这个比喻,由于几何对象的表面积是以尺寸的平方的速度增加的,而体积是以尺寸的立方的速度增加的,所以表面积的增加速度小于体积。

代码块的表面积是是咱们复合代码块时所须要的信息。代码块的体积 是咱们为了实现它们所须要的信息。一旦代码块的实现过程结束,咱们就能够忘掉它的实现细节,只关心它与其余代码块的相互影响。在面向对象编程中,类或接口的声明就是表面。在函数式编程中,函数的声明就是表面。我把事情简化了一些,可是要点就是这些。

怎样才能作到表面积增加速度小于体积增加速度?固然是分解,信息隐藏,抽象。而这些也正是面向对象所追求和擅长的。

面向对象主要目的是为了模块化。虽然在一些数学家看来:因为面向对象没有很好的数学理论基础,于是必然是一个错误的方法论。可对于如何编写一个易于应对变化的软件,并非一个纯数学理论问题(或许确实有数学家也能够抽象出一套数学理论),而更多的是一个实践问题。做为长期处于实践一线的咱们,不该把几个数学家的见解看成金科玉律(对于那些没有实践经验,却对如何实践指手画脚的纯理论派,每次看到他们的不负责任的言论,考虑到他们的影响力和对新手的误导,就禁不住想对他们竖中指)(参见《学习的逻辑3: 三人行必有我徒》)。

软件工业最近20年来,可以构建如此大规模的需求频繁变化的软件系统,很大程度上得益于面向对象对于模块化的良好支持。

而如今风头正劲的微服务化,无非是把模块化的思想,从进程内模块(类),变为进程间而已。

OO和FP

面向对象与函数式编程的最大区别在于数据是不是强制不变性。这个前提,致使了一系列其它的差别。

由于可变性,面向对象能够将算法和数据放在一块儿,当数据是一种实现细节时,可对其进行信息隐藏和封装。但在Pure FP里,数据和算法是必须分离的。这种分离,在不少场景下,对于信息隐藏至关不利(在这里咱们先不谈性能)。于是,当系统规模足够复杂时,FP对于构造易于维护软件的能力比面向对象要弱。

于是,FP为了实用,要么部分放弃对不变性的坚持(如LISP所作的那样),从而容许模拟面向对象范式(参见SICP);要么经过Existential Quantification,来模拟OO的运行时多态,以达到信息隐藏,隔离变化的目的;要么使用轻量级进程(轻量很关键):让每一个轻量级进程承担一个很小的职责,从进程外部看,每一个轻量级进程均可以有可修改的数据,以及基于消息的行为驱动(如erlang或akka的Actor模型),而这正是对于smalltalk的对象模拟,从而缓解了不变性带来的尴尬。进而也说明了基于高内聚,低耦合原则进行的模块化是超越范式的。

于是,一些FPer对于OO的盲目批评,和认为面向对象只适合GUI领域同样,都并不真正明白一个复杂软件的关键挑战,以及解决方案何在。

固然,具体到编程语言,即使都是OO语言,差异也巨大。但这是另一个宏大的话题,这里暂且不谈。只重点说一句:不要把某种OO语言,看成OO自己。

关于FP和OO的话题,值得专门写一篇文章全面论述,而本文的目的在于介绍SOLID,于是再也不赘述。

正交原则与SOLID的关系

一个好的面向对象设计,天然是符合高内聚,低耦合原则的对象划分和协做方式。

单一职责和开放封闭,更多的在强调类划分时的高内聚;而里氏替换,依赖倒置,接口隔离则更多的强调类与类之间协做接口(即API)定义的低耦合。

高内聚(怎么分)

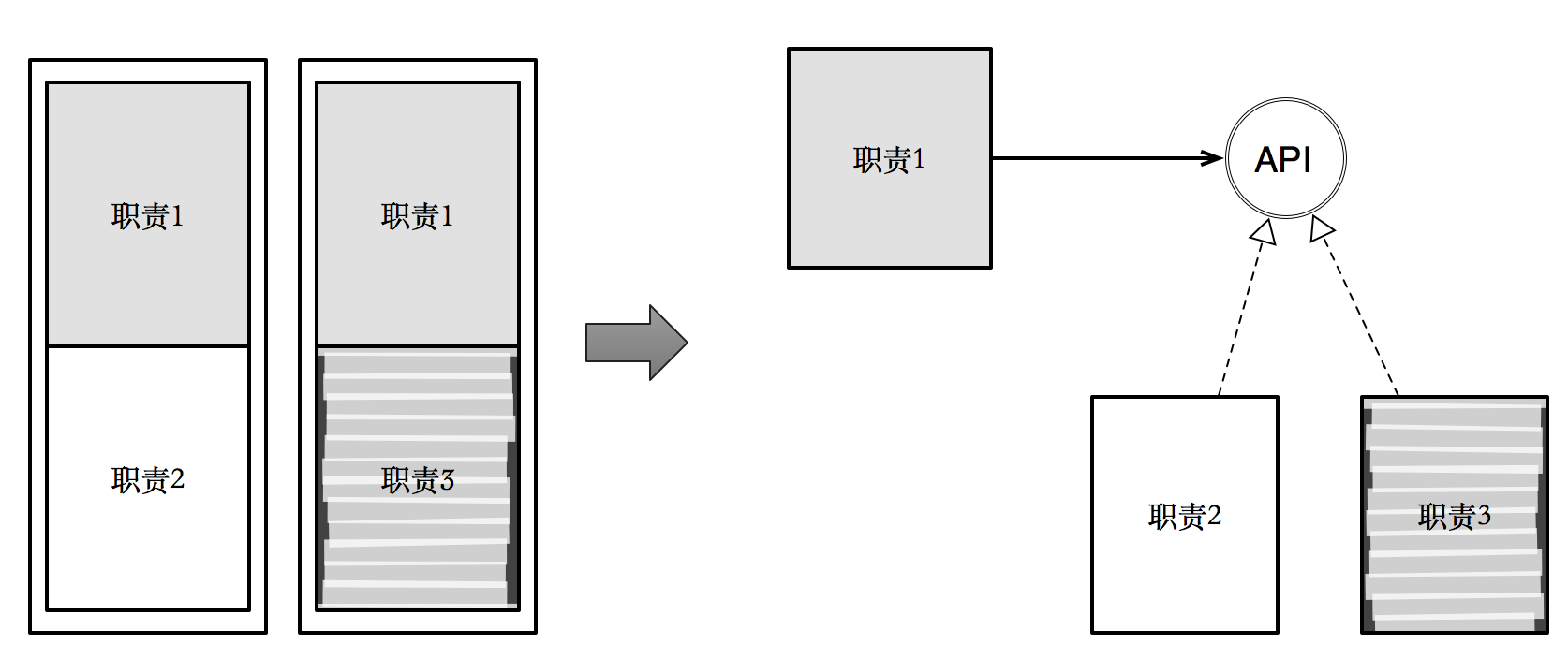

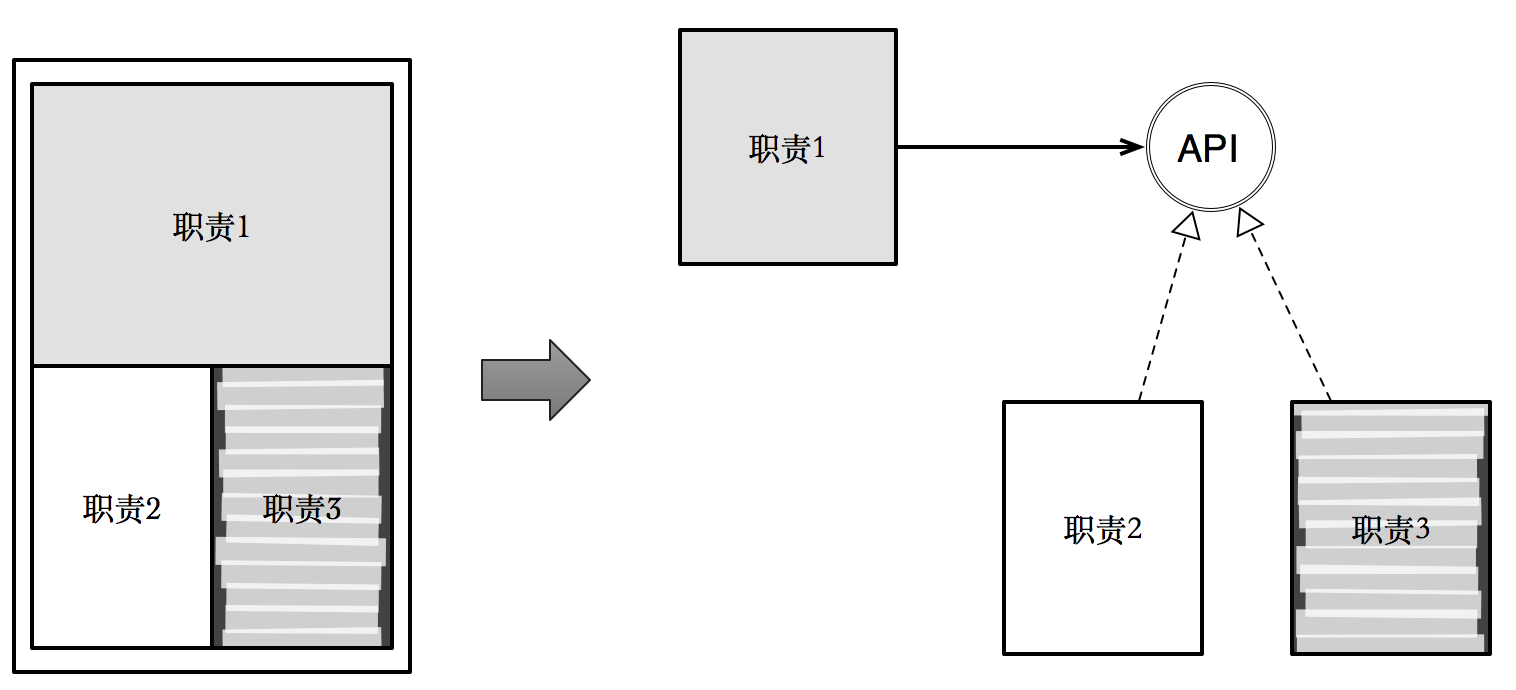

单一职责,经过对变化缘由的识别,将一个承担多重职责的类,不断分割为更小的,只具有单一变化缘由的类。而单一变化缘由指的是:一个变化,会引发整个类都发生变化。只有关联极其紧密的状况,才会致使这样的局面。于是,单一职责和高内聚某种程度是同义词。

但单一职责原则自己,并无明确指示咱们该如何断定一个类属于单一职责的,以及如何达到单一职责的状态。而策略消除重复,分离不一样变化方向,正是让类达到单一职责的策略与途径。

低耦合 (怎么合)

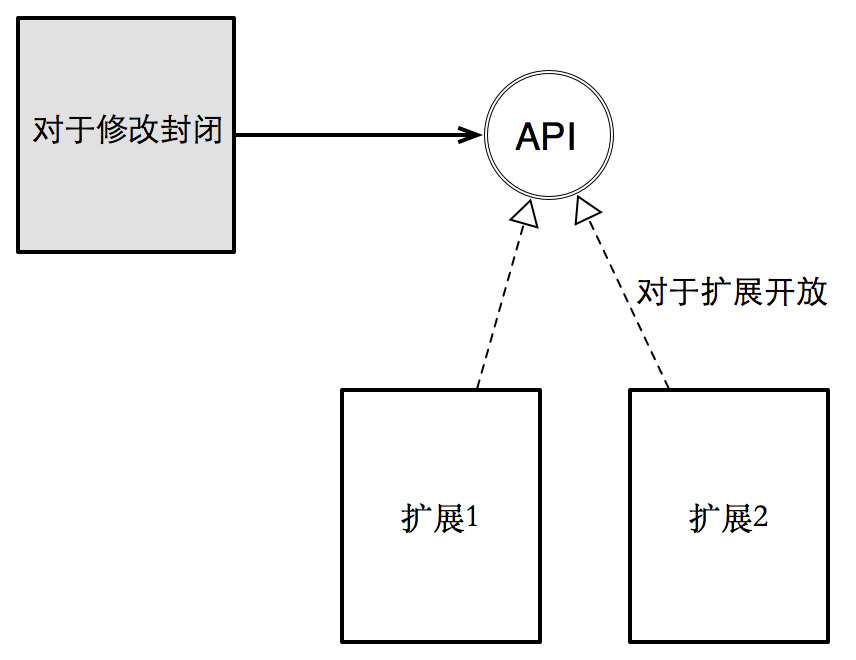

而开放封闭原则,正是经过将不一样变化方向进行分离,从而达到对于已经出现的变化方向,对于修改是封闭的,对于扩展是开放的。

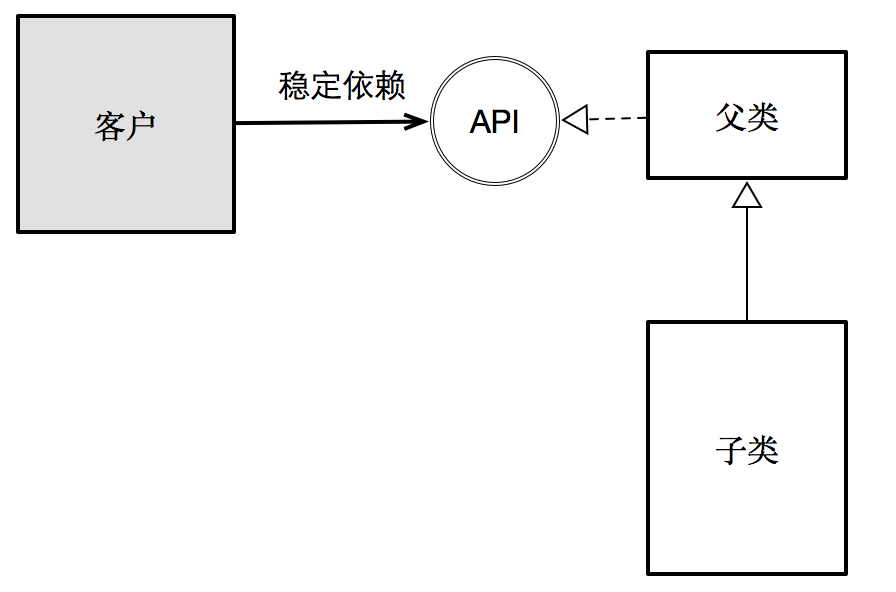

里氏替换原则强调的是,一个子类不该该破坏其父类与客户之间的契约。惟有如此,才能保证:客户与其父类所暴露的接口(即API)所产生的依赖关系是稳定的。子类只应该成为隐藏在API背后的某种具体实现方式。

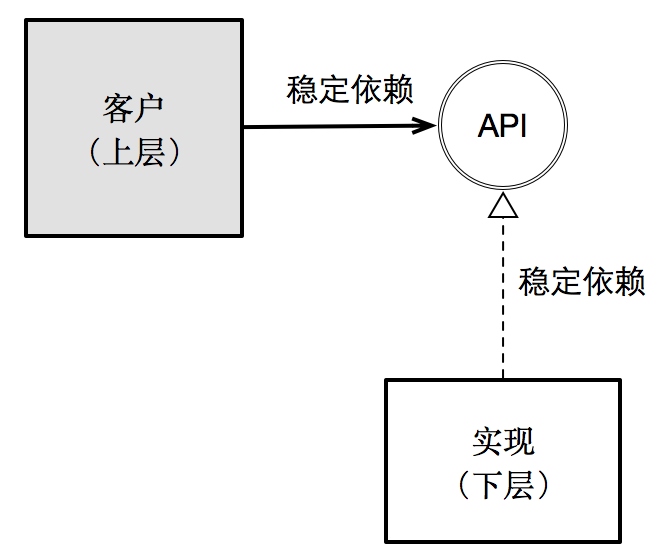

依赖倒置原则则强调:为了让依赖关系是稳定的,不该该由实现侧根据本身的技术实现方式定义接口,而后强迫上层(即客户)依赖这种不稳定的API定义,而是应该站在上层(即客户)的角度去定义API(正所谓依赖倒置)。

可是,虽然接口由上层定义,但最终接口的实现却依然由下层完成,所以依赖倒置描述为:上层不依赖下层,下层也不依赖上层,双方共同依赖于抽象。

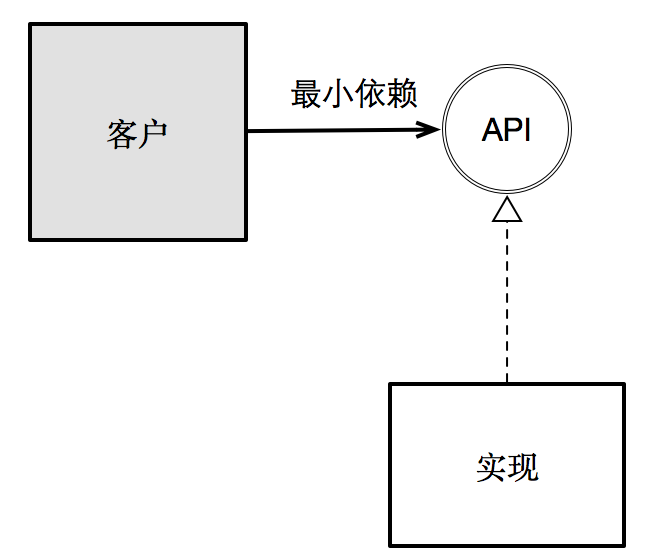

最后,接口隔离原则强调的是:不该该强迫客户依赖它不须要的东西。显然,这是缩小依赖范围策略在面向对象范式下的产物。

结论

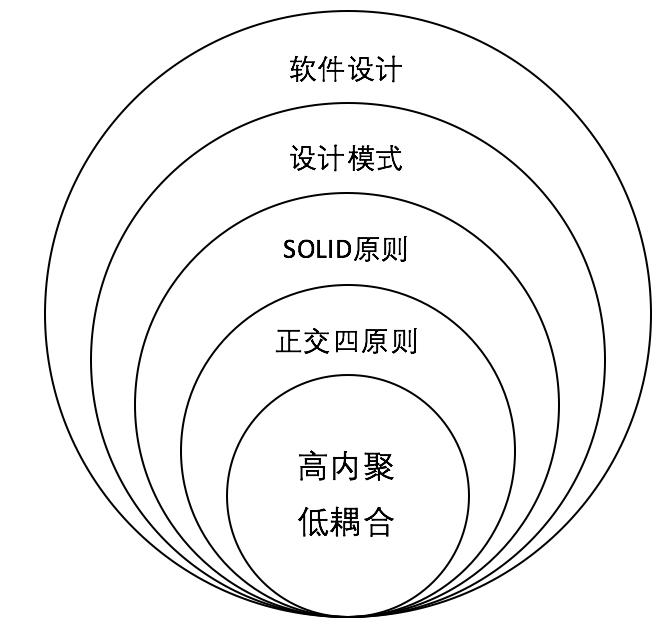

正交设计是一种与范式,语言无关的设计原则。为了解决在模块化的过程当中,如何让软件在长期范围内更容易应对变化。

而面向对象是一种对模块化支持良好的范式。经过高内聚,低耦合原则,或正交策略的运用,面向对象范式下SOLID原则会天然浮现。

咱们耳熟能详的软件设计相关原则,模式与实践的关系以下:

关于正交设计的更多细节,请参阅《变化驱动:正交设计》。

- 1. OO Design Principles(OO设计原则): SOLID

- 2. 软件构造复习(3)——OO Design Principles(OO设计原则):SOLID

- 3. 正交设计

- 4. SOLID设计原则

- 5. SOLID 设计原则

- 6. SOLID设计原则与工厂模式

- 7. SOLID架构设计原则

- 8. solid五大设计原则

- 9. 类的设计原则-SOLID

- 10. SOLID (面向对象设计)

- 更多相关文章...

- • Web 创建设计 - 网站建设指南

- • 移动设备 统计 - 浏览器信息

- • IntelliJ IDEA代码格式化设置

- • 使用Rxjava计算圆周率

-

每一个你不满意的现在,都有一个你没有努力的曾经。